尋媶婭梫戞6崋 妛廗巜摫夵慞偵娭偡傞尋媶 棟壢幚尡 - 020/036page

偆偪丆娤應偱偼懢梲側偳偺擔廃塣摦宱楬偺婰榐偑偁傞丅偝傟偵丆偦傟傪婫愡偺曄壔偲娭楢偝偣偰峫嶡偟丆抧媴偺帺揮丒岞揮偵敪揥偝偣傞偲偄偆偹傜偄偑偁傞丅

摟柧敿媴偼僲乕儌儞偵斾妑偟丆娤應偟偨僨乕僞偺夝庍偑梕堈偱偁傞揰摿挜偑偁傞丅慜弎2偲摨條側曽朄偱敪揥偝偣傞偲岠壥揑偱偁傞丅偙偙偱偼摿偵堎傞揰傪弎傋傞偲恾亅2偺抧媴儌僨儖偵峝幙墫壔價僯乕儖斅傪巭傔丆偦偺忋偵夋梡巻傪嵹偣丆偝傜偵偦偺忋偵彫宆摟柧敿媴傪僙儘僴儞僥乕僾偱屌掕偡傞丅

偦偟偰丆慜弎2偲摨條側曽朄乮恾亅1嶲徠乯偱敿媴忋偵僒僀儞儁儞偱懢梲偺宱楬傪婰擖偟偰偄偔偲丆奺抧乮恾亅3丆壓抜a丆b丆c丆d乯偱嬌傔偰柧椖側堘偄傪棟夝偡傞偙偲偑偱偒傞丅

4.敪朅僗僠儘乕儖媴傪傕偪偄偨懢梲丒抧媴丒寧偺塣摦

敪朅僗僠儘乕儖媴偼嵟嬤嫵嵽偲偟偰奺暘栰偵棙梡偝傟偰偄傞丅摿偵寉検偱偁傝埨壙偱偁傞偙偲偐傜丆惗搆偺奺僌儖乕僾傗丆偁傞偄偼屄恖偵攝晍偟妛廗偝偣傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅

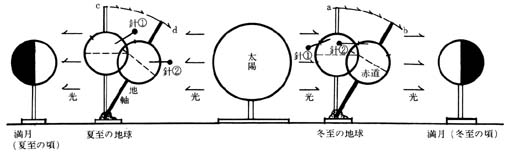

偙偙偱偼丆捈宎8噋媴傪懢梲偵丆捈宎4丏5噋媴傪抧媴丒寧乮拝怓偟偰嬫暿偡傞乯偵巊梡偟丆恾亅6亅嘆丒6亅嘇偺傛偆側攝抲傪偡傞丅偦偟偰丆偙傟傪棙梡偟偰奺揤懱偺憡屳娭學傪棟夝偝偣傛偆偲偡傞傕偺偱偁傞丅

恾亅5丂敪朅僗僠儘乕儖媴偵傛傞儌僨儖幚尡

恾亅6亅嘆丂敪朅僗僠儘乕儖媴傪巊梡偟偨懢梲宯儌僨儖

恾亅6亅嘇丂敪朅僗僠儘乕儖媴乮抧媴乯偲懢梲崅搙偲偺娭學

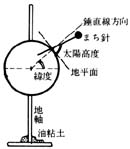

傑偢丆摟柧敿媴丒僲乕儌儞偵傛偭偰奺婫偺懢梲偍傛傃寧偺崅搙乮撿拞帪乯傪媮傔偰偍偒丆偦偺擔偺崅搙傪恾亅6亅2偺傛偆偵傑偪恓偱僙僢僩偡傞丅

崱壖偵壞帄偺崰偲搤帄偺崰傪椺偵偲傞偲恾亅6亅嘆偺傛偆側娭學偵側傞丅嵟弶偵僙僢僩偟偨抜奒偱偼抧幉偼a傗c偺傛偆側忬懺偵側偭偰偄傞丅偲偙傠偱恓偺曽岦偼懢梲岝慄曽岦偵暯峴偵側傜側偗傟偽幚懺偵斀偡傞丅偦偙偱懢梲岝偵懳偟偰恓偑暯峴偵側傞傛偆偵a仺b丆c仺d偵抧幉傪摦偐偡昁梫偑偁傞丅偙偺條側憖嶌傪偡傞偙偲偵傛傝抧幉偺孹偒偑僨乕僞傪傆傑偊偨忋偱棟夝偱偒傛偆丅

傑偨丆偙偺偙偲偑抧媴偺岞揮丒帺揮偺尰徾偲廩暘偵娭學偯偗偰妛廗偱偒傞傕偺偱偁傞丅師偵丆奺婫偺寧偺崅搙偵偮偄偰峫偊傞偲丆恾亅6亅嘆偼壞帄丆搤帄偺枮寧偺崰偺寧傪昞傢偟偨傕偺偱偁傞偑丆偙偺儌僨儖偐傜柧傜偐偺傛偆偵丆壞偺寧偺崅搙偼嬌傔偰掅偔丆搤偺崰偺崅搙偼嬌傔偰掅偄偙偲偑棟夝偱偒傛偆丅寧偺娤應偺寢壥偲傛偔堦抳偡傞傕偺偱偁傞丅

嵟屻偵揤懱偺尰徾傪扵媶偡傞偵偼傗偼傝偦傟偧傟偵墳偠偨岠壥揑側儌僨儖偺棙梡偑偄偐偵廳梫偱偁傞偐傪捝姶偡傞傕偺偱偁傞丅