|

|

|

研究紀要第77号 「事例を通した教育相談の進め方に関する研究 第1年次」 -117/137page

|

|

|

生徒が望む対応は図17から,反社会的な気持ち を持った生徒には,温かい言葉かけをして人間関 係を作っていくことが必要である。その中で規範 性を育てていくことも大切である。

非社会的な気持ちを持った生徒には励ますなど,教育相談的な支えが必要である。

また,教師自身の体験を話すことによって生徒 の人間性を示すことが,指導援助の一助となる。 全体的により深いラポールを形成していくことが 解決の前提と考えられる。

《3》教師の立場から

教師が今後,必要と考える指導援助は,図19から, 全体的に校種や予想される問題行動が反社会的行 動,非社会的行動を問わず,子供の日常生活の中 で,受容的な態度や肯定的なかかわりが大切であ る。更に,本人の問題点の改善解決への直接的な アプローチは人間関係を形成した上で効果的であ る。そして,自己洞察を考えた上での順序だてを 考えた指導援助が必要である。特に非社会的行動 が予想される児童生徒に対してはまず,子供の話 に傾聴し,子供に対して安心感を与えることが前 提といえる。

(4)まとめと考察

《1》 今後の指導援助

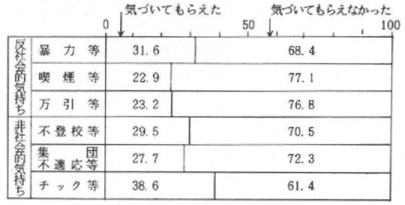

児童生徒は,不安な気持ちを抱き,ともすると 反社会的行動や非社会的行動に走りそうになった 時,自分のそのような気持ちに気づいてほしいと 願っている。しかし,なかなか気づいてもらえて いない現状が図19より分かる。

図19 問題行動につながる気持ちへの教師の「気づき」(中/高校生)そのような中で,不安なつらい気持ちを誰にも理解してもらえない児童生徒は,その気持ちの整理に窮した結果,問題行動に走るという乙とも十分あり得ると考えられる。そのため,常日ごろから子供とのふれ合いの機会を多く持ち,子供の表情や態度などのわずかな変化にも気づく必要がある。

以上のことから,今後の予防的な指導援助の方向性としては次のようなことが考えられる。

ア,子供の心身の発達特性を知るとともに子供個 人についての理解を深め,受容的・共感的な姿勢 で対応する。

イ,子供のあるがままの姿を受け入れ,その背景 を考え,各種の情報に耳を傾け,経験を生かした 指導計画を基に対応する。

ウ,本人が集団に受け入れられるよう,思いやり の気持ちのあふれる学級集団作りをしながら,教 育相談的な,しかも,分かる授業の展開に努める。

《2》 考察

予防的な指導援助の要点と基本的な対応を探るために実施した調査は,十分に期待に応えるものであった。つまり,調査の対象を指導援助する側と指導援助される側の両者に実施したことは,要点と基本的な対応をより児童生徒側にたった指導援助の方向から探る上で効果的であった。

|

|

|