|

|

|

福島県植物誌 -067/483page

|

|

|

り、積雪量50cmの地点では生育の最大要因となり、それ以上西へは進出できないことになる。 以上のことからミヤコザサ帯のなかに阿武隈山系を中心としてチマキザサ帯の飛地が できた原因は次のように考えられる。昔は今よりもずっと雪が多かったのではないだろうか。 もしそうだとすると、チマキザサ節は今よりももっと太平洋岸近くまで分布していたであろう。ところが年 月の経過とともに雪がしだいに少なくなり、それにつれてチマキザサ節は雪の多い内陸へ 後退し、山なら高い方へ移っていったであろう。そしてそれと同時にミヤコザサ節が チマキザサ節を追うように内陸へ張りだしたであろう。そのため孤立した山では山麓が ミヤコザサ節にとりかこまれ、雪が多い高所にチマキザサ節がとり残されて飛地のよう になったのではないかと考えられる。

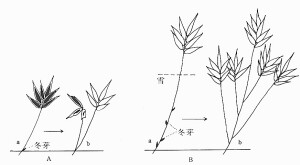

年最高積雪の極の平均50cmがミヤコザサ節に対しては最大の要因となり、 またチマキザサ節に対しては最小の要因となってそれぞれの分布域を支配する 問題は植物の生活形の上から解明できる。チマキザサ節は春にでた新しい稈は高さ 1.5mくらいになり、稈の中部ツ下の各節に1個ずつ冬芽をつけた状態で冬を迎える (図33,B,a)。降雪期には桿がおし倒されて植物体 全体が完全に雪に埋まる。つまりそれによって冬の寒さと乾燥から保護されること になる。春に雪がとけると、稈は弾性によって立ちあがり、冬芽が伸びて枝となり、 チマキザサ節本来の姿となる(図33,B,b)。このような植物は生活形の上からは低木に属 する。それに対してミヤコザサ節は稈が低く(40〜80cm)、その基部の地表面付近に 1〜3個ほどの冬芽をつけた状態で冬を越し(図33,A,a)、春に冬芽が伸びて新しい稈になる (同,A,b)。そして前年の稈は冬の寒さと乾燥によって痛めつけられ、その年の夏頃には 枯れる。すなわちススキやヨモギなどと同じく地上部は毎年枯れて新しいのと交代する。 そのような植物は生活形の上で半地中植物という。

要するにミヤコザサ節は雪が少なく、冬に寒さと乾燥にさらされる環境に適応して、 チマキザサ節から進化した形と思われる。北海道の東端、根室から太平洋の海岸線に沿い 西南進し、さらに本州青森県から山口県までチマキザサ節とミヤコザサ節の分布域がたがいに 相接してミヤコザサ線を形成し、連綿と続いているのは、その事実を物語るものであろう。 そして年最高積雪の極

図33 ミヤコザサ節Aとチマキザサ節Bの生活形

a.冬、ただしチマキザサ節では稈が雪におし倒され雪中に埋没する

b.翌年の夏

|

|

|