研究紀要第15号 長欠児童・生徒 かん黙児童・生徒の治療的指導に関する研究 - 011/022page

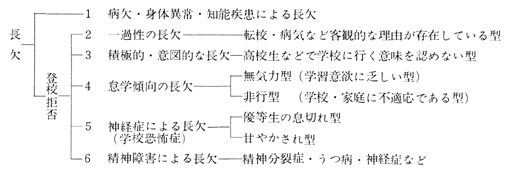

Ⅲ 長欠児童・生徒の分類

長欠児童生徒の類型分類については,学者によってまちまちである。したがって,定説というものは無いが,われわれが一般的に用いている分類を図示したので,それを参考にしながら,下記のとりあつかい方を熟読された上でご活用されたい。

イ 1~4の無気力型までは学校および家庭の協力によって処理できるもの

ロ 4の非行型は,家庭・学校・補導センター・警察・などの協力で処理しなければならないもの

ハ 5の学校恐怖症は,教育センター・児童相談所・精神衛生センターなどの専門機関に扱いをまかせなければならないもの

ニ 6の精神障害型は,精神病医の診断治療を受けなければならないもの

(注)この分類のいづれの型に属すかを判別するのにも,相当の経験が必要であるので,早期に教育センターに連絡し指示を受けることが望ましい。

Ⅳ 長欠児童・生徒のとりあつかいについて

1 家庭の無理解がある場合には,父兄面接を数多く行ない父兄を説得するよう努力する。

2 貧困が理由の場合には,福祉事務所と連絡を取りながら指導を行なう。

3 いずれの型の長欠なのかを早急には握し対処する。

長欠が登校拒否である場合には次のとりあつかいをする。

イ 家庭に連絡し,強烈な登校刺激を加え,泣こうとわめこうと母親と一緒に学校に連れてこさせる。母親で駄目なら父親に連れてこさせる。この際,かわいそうだからと子供に負け易い父母の場合は,父母に対するカウンセリングを行なって耐性をつけるようにする。

ロ 「あしたから」の言葉に惑わされて退かないことが大切である。

ハ 家庭で押し出せない場合には,担任の教師が毎朝出向いていって連れてくる。一日だけでなく,少なくても一週間はこれを続ける。(夕方行くのは良くない)

ニ イ.ロ.ハを実施しても,拒否の程度が強くなったり,心気症的な症状が激しくなったら,家庭と協力して,今度は学校へ行けという刺激を一切加えないようにする。この場合も両親やその他の家の人が,ぐちっぽくなって,勉強のこと,学校のことを言いがちになるので,絶対にその言葉を口に出さないようにさせる。(父兄のカウンセリングが必要)