|

|

|

研究紀要第49号 「登校拒否タイプ別治療方法の研究」 -015/038page

|

|

|

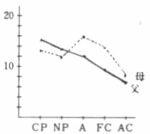

問題としない面を子供は問題視し,親の問題を子供は意識していないなど家族としての心の交流や,まとまりに欠ける問題を指摘でき,心理的環境という点からみても多くの問題を含み,それが本人の不安神経症的な行動にかかわっている。

※ ×危険地帯 △準危険地帯を表わす。

被検者 型 消極的 積極的 厳格 期待 干渉 不安 溺愛 盲従 矛盾 不一致 父 親 △

×

△

母 親 ×

△

△

×

本 人 ×

×

×

×

×

6.学校における指導

(1)学校での指導上の留意事項

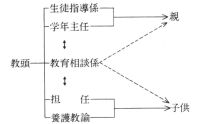

登校拒否に対する学校としてのかかわり方で,留意しなければならないことは,登校拒否の1どの段階で,2どのような組織体制で,3だれが,だれに,4どのようにはたらきかけるかということである。

1 どの段階で

前述のように,登校拒否は,タイプにかかわらず,一定の段階を経て進行して行くと考えられるが,授業の欠課または欠席が,登校拒否の状態に発展して行くのかどうか,初期においては,見極めが困難であるが,欠課,欠席を始める直前の学校での様子等をくわしく調べ,単に母親(親)のいう理由だけをうのみにせず,場合によっては,家庭訪問をするなどの必要があり,早い段階で治療を始めるのが,治療期間の短縮などの良い結果を生むことになる。

2 どのような組織体制で 3 だれがだれに

初期の段階での援助指導は,担任が,教育相談係等と連携をとりながら,子供と両親にはたらきかけて行くことになるが,段階が進んだものについては,担任だけに指導をまかせるようなことなく,治療のためのチームを作り,それぞれの役割分担を明確にして,治療に当たるのがよいと考える。その際留意したいことは,治療開始の時点で,最もよい人間関係を持っている人が担当者になるのがよいということである。

特に,子供の担当者は,治療効果を左右する大きな意味を持っているので,だれを当てるかの決定に際しては,十分配慮したいものである。

4 どのようにはたらきかけるか

次項に概説的に述べるので参照されたい。(2)訪問指導の留意事項

1 幼稚園から,小学校低学年までの登園(校)拒否の治療(指導)

この年代の登園(校)拒否の多くは,母子分離不安によるものと,新入園(校),転校,病気または,担任教師が変わるなどの一過性の登校拒否である。

○ 登園(校)拒否を起こす要因についてみると

ア.過保護な養育態度の母親に育てられたために一定の年齢に達しても母親から離れられないか,離れることへの不安を抱いている子供で,小児ぜんそくや自家中毒などの身体的疾病を持っていることもある。

イ.拒否的な養育態度の母親に育てられた子供は,母親を困らせることにより,母親の関心や愛情をつなぎとめようとするために,母親から離れないことがある。

ウ.転校等によって起こる,いわゆる一過性の登園(校)拒否の多くは,集団の中で,認められない,なじめない,本人が望むような役割がもらえない等の集団不適応を基調とするものが多い。

|

|

|