|

|

|

研究紀要第61号 「生徒指導に関する研究」 -003/043page

|

|

|

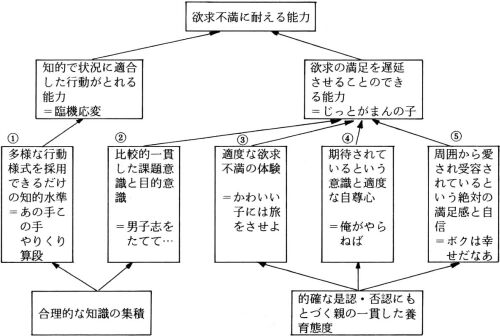

れどのようなものであり,しかも,それらがどのように関連し合っているのかをとらえるに当たっては,大阪教育大学教授,松山安雄氏の「耐える心を支えるものー発達心理学的考察ー」(金子書房発行児童心理昭和57年7月号第34巻第7号)における論述を一つの手がかりとした。

すなわち,1944年にローゼンツヴァイク氏は,欲求不満の耐忍性を支える力として次の五つの項目を提唱した。

・ 適度な欲求不満の体験

・ 期待されているという意識と適度な自尊心

・ 周囲から愛されているという満足感と自信

・ 多様な行動様式を採用できるだけの知的水準

・ 比較的一貫した課題意識と目的意識それを受けて,生和秀敏氏は,1978年に下図1のような図を作成した。

松山氏は,その図の中の1から5を,耐える力を支える基本的な要因として欠かすことのできないものとおさえている。

本研究では,これら五つの項目に相応すると考えられる内容を,耐性を促進する特性として位置付けた。更に,それぞれの特性を支えると思われることがらの中から,比較的関連性が深いと考えられるものを,その要因とした。

一方,耐性を阻害すると思われる特性やそれに関与すると思われる要因についても取り上げ,双方にかかわる関連図を作成した。(図2 耐性にかかわる関連図)

但し,ここで示した五つの項目と特性,特性と要因の位置付け及びその関連については,ここでおさえたほかにも,その結び付きは,更に複雑多岐にわたっているものと思われる。しかし,本研究では,前述のようにその関連を図ったことを付記しておく。

図1

(Ronsenzweig,S. 1944,生和秀俊 1978による) ※1〜5は,便宜上当研究が付す

|

|

|