|

|

|

|

|

|

|

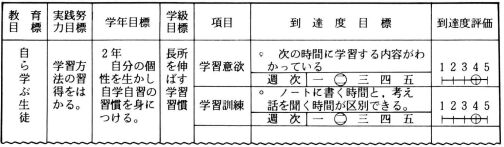

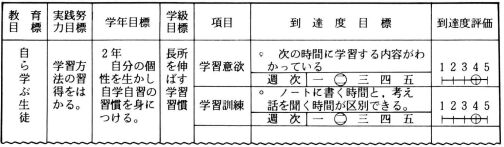

5の(3)〔生徒の自己評価表と評価の時期〕の例 |

|

教育目標がより具体化されるならば,月,週,日までの日常教育活動にまで具体化される。表2に |

〔H中学校9月の学校生活目標と反省〕の例 2学年2組 24番 氏名(瀬上五月)(表2)

|

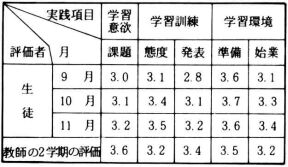

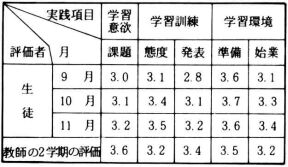

より.生徒が自己評価をしたものが表3のようにまとめられて,検討され次の改善策がつくられる。

その評価の時期が,目標達成の節目,節目であり,評価の循環性がここでも生かされ,次のスモール・ステップの目標が明確にされていくようになるであろう。

〔表2の集計結果〕 (表3)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

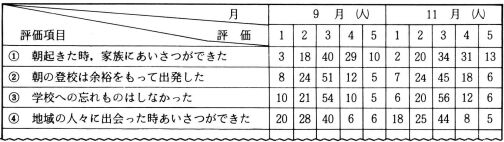

5の(4)〔家庭生活における保護者,生徒の共同評価〕の例(回収率9月96.4%,11月98.5%) |

|

評価者に保護者,生徒が参加し家庭生活からみた教育目標の達成度が評価され検討される。(表4) |

(4) むすび

教育目標の達成度評価の過程は以上のようであるが,「評価」に値するためにも次のようなことがさらに徹底されることが大切である。

|

|

1) |

指導が徹底されたときに,最終的に生徒にはどのような行動が期待されるかその変容の姿を明確に述べる。すなわち指導目標を「行動目標」として設定する |

|

|

2) |

その行動が,どのような「条件」のもとで実現することを期待しているかを明確にする |

|

|

3) |

生徒の行動を観察して,教育目標の達成度を判定する「基準」を決める。 |

さらに,「すじみちを立ててよく考える生徒」とか「ねばり強くやりぬく生徒」というような教育目標は,日々の授業の目標に含めて設定することが必要であろう。なぜならば,教育目標は教育目標,授業の目標は授業の目標と別々に考えた場合には教育目標を授業の中で具現しようとする意図が計画的というよりは,偶然性にまかせられる可能性があり,好ましくないと考えるからである。