|

|

|

研究紀要第71号 「学校の経営過程における現職研修のあり方に関する研究 第1年次」 -024/126page

|

|

|

3. 高等学校における問題点と改善の方向

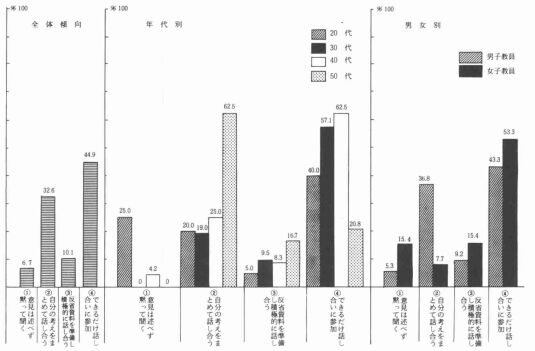

校内研究主題・内容を決める研究協議会への参加意欲

問 2 指定研究などの主題や内容を決める協議会に,あなたはどのように参加していますか。

図−19 N= 89

< 考 察 >

全体的にみると,研究主題等の協議会への参加態度は,4(丸囲み数字)の「できるだけ話し合いに参加……」が約45%,2(丸囲み数字)の「前もって,自分の考えをまとめ参加……」が約33%であり,3(丸囲み数字)の「反省にもとづいた資料準備……」は,わずか10%にとどまっている。これらから,協議会への事前準備の不足と消極的参加の姿がうかがえる。規模別にみると,大規模校においては,4(丸囲み数字)と2(丸囲み数字)を合わせて約81%で小・中規模校はこれより10%低い。一方3(丸囲み数字)の回答は中規模校が約22%と最も高い。(資料略)年代別の結果をみると,20代,30代では3(丸囲み数字)が10%以下である。また,20代では1(丸囲み数字)の「意見を述べず黙って聞く……」が25%に達しているのは意欲の面からも大きな問題であろう。これを男女別にみると3(丸囲み数字)の回答が少数ながら,女子教員は男子教員の2倍の約15%である。一方,1(丸囲み数字)は女子教員が15%に対し男子教員は5%,2(丸囲み数字)は男子教員が約37%と女子教員の5倍である。

これらを検討してみると,次のような問題点が指摘できよう。研究主題等が学校の現実として必要不可欠のものとしてとらえていないのではないか。誰れかがやるだろうというような,教員相互の依存的体質が学校の体制として存在しているのではないか。若い教師,女子教員に対するリーダーの配慮が不足しているのではないか。

したがって,改善策として,

○ 主題等の協議会参加のための事前準備や資料の整理の仕方の工夫。

○ 若い教師,女子教員への意見発表の機会への配慮とその態勢づくり。

○ 全職員の協働意識の高揚等,が考えられるであろう。

|

|

|