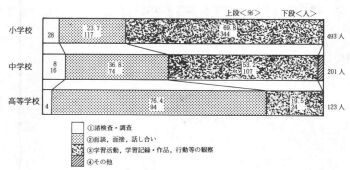

<設問10> 個の特性をとらえる方法として特に重視している方法はどれですか。

校種別傾向(図1−3)

< 考 察 >

個の特性を重視することは教育活動を進める上で大切にされなければならないことであるが,この設問については,高校と小・中学校では大きな違いがみられる。図1−3からわかるように高校では,2(丸囲み数字)面接,面談,話し合いなどの直接的なかかわり合いからとらえることを重視し,小・中学校では3(丸囲み数字)の内容にあるような日常の児童生徒の学校生活からとらえようとしていることである。これは,授業のスタイルの違いや年齢が進むにつれて内面的なとらえ方を重視しなければならない必要性などからくるものではないだろうか。高校では,生徒数が多すぎて一人一人に目を向ける時間がとれないことや,学校の指導方針の改善の問題,問題傾向を持つ子の指導に時間をとられることなどを阻害要因として指摘する回答があることも見逃せない。

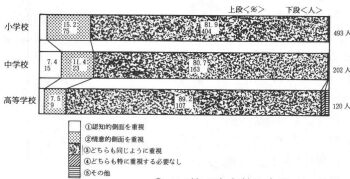

<設問16> 「個を生かす」ために認知的側面と情意的側面の調和をどのように考えていますか。

校種別傾向(図1−4)

< 考 察 >

小・中・高校ともに同様な傾向にあり,3(丸囲み数字)どちらも同じように重視する考え方が強い。しかし,中学校では1(丸囲み数字)「認知的側面の重視」が目だっており,高校よりも高い割合になっている。高校入試への学力対策の考え方が出ているものと思われる。これは設問1の結果との関連も考えられる。

3(丸囲み数字)の回答が大多数を占めているが,このことは最近の教育界の動向が情報として教師間に浸透してきている表れともいえる。しかし,校種別の設問17と18の結果からは,種々の要因から実践が難しいことがうかがえる。(P12,17,22参照)認知・情意の両面の調和を図ることについての具体的なイメージや,指導内容・方法,評価等の手だてを明らかにしていく必要がある。