〈設問17〉 「個を生かす」ために,認知的側面と情意的側面の調和を図るようにしていますか。

(学級担任のみ)

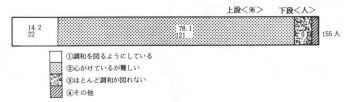

全体傾向(図3−12)

〈設問18〉 上の設問で「十分に調和がとれているとは言い難い」「ほとんど,調和が図られない」と答えた方は,どういう理由からですか。

(学級担任のみ)

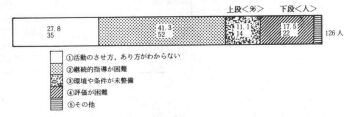

全体傾向(図3−13)

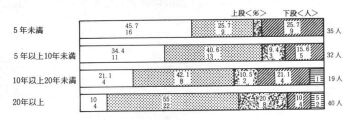

教職経験別傾向(図3−14)

〈 考 察 〉

図3−12からわかるように,1(丸囲み数字)調和を図るようにしているのは,約14%にすぎない。2(丸囲み数字)心がけているが難しいは,約78%になる。ほとんどの教師は,調和を図ることに困難を感じている。

図3−13からわかるように,調和を図る上で継続的指導の困難さをあげている。次に,調和を図るようにしている,ほとんど調和が図れないの順になっている。ここの設問では,回答は各項目に分散している。

図3−14からわかるように,5年未満の教職経験者は,1(丸囲み数字)活動のさせ方,あり方がわからないに約46%と集中している。調和が図れない理由は,教職経験の違いにより回答が異なっている。

|

問題点 |

|

|

○ |

個を生かすために,認知的側面と情意的側面の調和を図る必要性は理解しているが,実際には困難であると思っている教師が多い。 |

|

○ |

教職経験が少ないはど,認知的側面と情意的側面の調和を図るための活動のさせ方がわからないと感じている。 |

|

改善の方向 |

|

|

○ |

調和を図るための具体的な内容・方法について話し合う場を持ち,教職経験が少ない教師にも活動のさせ方について理解を深める必要がある。 |