|

|

|

研究紀要第85号 「事例を通した教育相談の進め方に関する研究 第1年次」 -115/123page

|

|

|

高等学校42%と低い。これは,親子での話し合いが少ないためではないかと思われる。

また,「まだ明確でない」では,中・高校生が小学生と差がないのは,教師として配慮しなければならない。

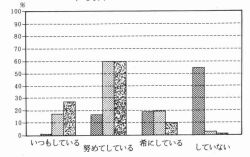

図7【教師】 子どもの志望する上級学校や就職についで,資料をもとに一緒に考えているか。

小学校教師

中学校教師

高校教師

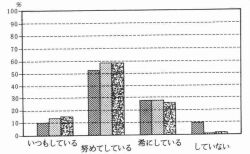

図8【教師】 教科指導や特別活動の時間に,今後の過ごし方と将来の生き方との関連につい気づかせ,自立を促しているか。

小学校教師

中学校教師

高校教師

図7から,中・高等学校では,「いつもしている」「努めてしている」を合わせると77%〜88%と高いが,小学校では「していない」が55%と高くなっている。

これは,小学校では特に,資料をもとに具体的な指導をしていないと考えられるが,小・中・高等学校と継続し,一貫した指導が必要であろう。

しかし,図8の将来の生き方についての指導になると,小学校から高等学校まで大差なく,発達段階に合った指導援助がなされていることが読みとれる。

《指導援助の方向》

○ 児童生徒の能力,特性を理解し,温かい人間関係を築き,それを基盤に「目標に向かっての努力」につながるような励ましをしたり,認めたりするかかわりを通して,自己実現(進路指導等)に向けて努力するよう指導援助する。

○ 教師や保護者が,児童生徒の鏡となるような生き方(やさしさ,たくましさ,決断力,勇気,考え方等)を示したり,感銘を受けた人の生き方を話したりして,生きることの尊さをわからせ,将来の夢や目標設定に役立てられるようにする。

○ 自分自身の向上のために,いろいろな苦しみや困難を乗り越えるには,努力は欠かせないこと,小さなことでも継続することの大切さを分からせる。

○ 誰にでも失敗はあり,その失敗を生かし,より良く生きようとしていることを,自分の体験等を通して理解させ,時には,手段や方法等を修正しながら,新たな目標に向かって努力するよう指導援助する。

○ 中・高等学校においては,特に,進路に関する調査・検査を実施し,個別指導に役立て,生徒の学習や生活の目標の一助となるよう配慮する。

|

|

|