|

|

|

研究紀要第85号 「事例を通した教育相談の進め方に関する研究 第1年次」 -117/123page

|

|

|

4 集団理解の実践事例

「開発的な指導援助」を進めていく上での学級集団のとらえ方や望ましい学級集団のあり方,また,検査による子供理解の方法について研究協力校に実践研究を依頼した。

1 研究内容・方法 (第1年次 本年度)

(1)学級集団の実態を把握するための調査・検査の内容・方法について検討する。

○ AAI学習適応検査 ○ 学級雰囲気調査(SD法)

○ ソシオメトリックテスト

(2)実態分析から課題をとらえ,どのような場面で,どのようなかかわりが適切か,その基本的な対応について探る。

2 学級の実態把握 (A中学校1年B組の例)

諸調査・検査によって「開発的な指導援助」の6つの要点についての学級集団及び子ども一人ひとりの実態を把握し,指導援助の方向性を探った。

(1)「AAI学習適応検査」

身体・精神面の健康・安全状態,自分の所属する学習環境,さらに学習技術・態度に対する自己理解についての実態をとらえた。

学習環境(特に友人関係・学校環境)に不適応を示している生徒の多いことがわかる。

(2)「学級雰囲気調査」

学級集団が自分にとって温かく,互いに認め合えるような所属感の持てる雰囲気にあるか,さらに,創造性のある意見等を出し合って学級をより良くしようとしているかを,学級雰囲気調査によって調べた。なお,調査の結果では,全体として創造性に欠けるとみられる。また,男子に比べ,女子の方が学級の雰囲気に対してプラスのイメージを持っていることが分かる。

クラス

男子

女子

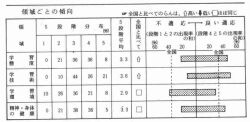

(3)「ソシオメトリックテスト」

グループ構成を分析し,個々の児童生徒の人間関係からその力動関係を明らかにしたり,周辺児や孤立児が学級に温かく受け入れられるような人間関係の調整を図ったりするための資料を得た。

下位集団として男子2つ,女子1つのグループが認められる。なお,7番の孤立児生徒は男子集団の誰からも排斥されていないことがわかる。

(4)指導援助の方向性

○ 学級の全員が仲良く,一緒に活動する中で互いの良いところを見つけていくような学級指導の充実を図る。

○ 学校と家庭との連携によって,学習環境の調整を図っていく。

○ 孤立児をグループに入れていくとともに,下位グループ内での人間関係を適切に把握する。

○ 日常観察の大切さから,チェックカードや自己評価カード等の利用も考える。

3 今後の課題

○ 客観的な集団理解を図るためにAAIや雰囲気調査等は効果的であった。なお,個人の性格がより正確に把握できる検査等も必要である。

○ 今後は,指導援助による児童生徒の変容をとらえるための調査・検査のあり方を検討する。

|

|

|