平成7年度 研究紀要 Vol.25 個人研究2 -115/170page

2.宇宙から見た火星の動きを想像できますか。

|

(できる) |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

|

31% |

49% |

16% |

4% |

太陽系を時間的・空間的に想像できるとする意識が向上している。(金星18%→火星31%)

(5) 研究授業による基礎・基本の理解

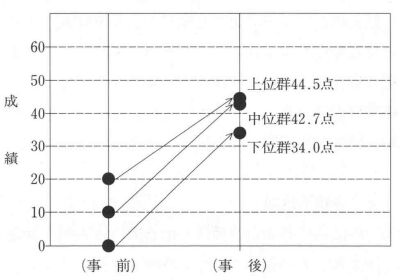

天体単元「太陽系」を中心とした事前・事後の同じ問題について理解度を記述式で調査した結果が下記のグラフである。(問い6個,60点満点)

下位群生徒と中位群生徒の伸びが大きい。

(6) 研究授業後の基礎学力の変容(理由記述)

(事前)冬の昼が短い (事後)夏の夜が短い

正答 9% 正答 64%

既学習内容の基礎・基本を研究授業後に科学的な見方・考え方で再考察し理解を高めたかを調べたものである。55%の向上が見られた。

(7) 生徒と指導教師の感想

1.感想文による生徒の意欲や科学的態度の変容

○ おもちゃのように分かりやすかった。

○ けっこう分かった。令星が完壁に満月状に見えることは絶対ないのか?(新たな疑問発見)

○ コンピュータでやった時は数字を入力するだけで,あとはコンピュータの方がやったので,いまいちよく理解できなかったけど,作図法は実際に自分で書き込むので理解できた。

(確実な理解と比較,自己評価)

○ 火星のときは,火星が太陽を回る軌道が途中でもう一度回転しているのかなと思っていたけれどコンピュータや作図法の勉強で本当のことが分ってよかったです。(確実な理解と比較)

○ 「太陽系」と今まではただ答えていたけれど,この授業を通して「太陽系」のことがすこしは自分の中で明らかになった気がする。(成就感)

○ 何回も聞くより一回見ただけでけっこうわかりました。「百聞は一見にしかず」のことわざ通りです。(成就感の高まり→情意面の高まり)

○ 関心が出て,どんどん授業がやりたくなってくる。もう一度やりたい!(意欲の高揚)

2.指導教師の反省(3人)

ア 研究授業中の生徒の動き(雰囲気)

金星モデル実験器を使った授業はとくに生き生きとしており,興味が高まったようです。関係ないことをやる生徒もなく,真剣さも感じられた。

イ 生徒の情意面や主体的な探究活動との関わり

『情意面』

○ 言葉での空間的な位置関係の把握は難しいが,具体的なもので示すことで,難しいという先入観が少なくなるのでないかと思います。自分にもできそうだ,やればできそうだいう気持ちにさせることができたと思います。

○ 火星が逆行するという事実は多くの生徒は天体の学習に入る前は知らなかったと思われます。

この不思議な現象に気付き,不思議だと感じさることが大切だと思います。その事実の認識にはこのような視覚に訴えるシミュレーションは役立ったと思います。

『主体的な探究活動」

○ 何を明らかにするかということがはっきりとしているので,生徒は見通しをもって活動できた。

○ 言わなくとも,「丸くなる時は太陽の裏になるんだ」などという言葉が出てきました。生徒にレベルの差はあるが,個に応じた探究がなされた。

○ 作図法の生徒とコンピュータの生徒がお互いに見せ合ったり,コンピュータの画面を必死で探したりと,一生懸命にやっていました。

ウ 研究授業での指導に留意したこと

○ 本時はねらいの発問と簡単なモデルの使用法程度にとどめ,考える時問をより多くと心がけた。

○ 一緒にのぞいて,生徒の発見を承認したり,お

掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。