|

|

|

研究紀要第124号 「基礎学力向上のための授業改善に関する実践的研究」 -035/076page

|

|

|

実践2

中学校理科 1単元・対象

○ いろいろなカの世界

カとはどんなものか(2時間)

○ 1年 2クラス 70名2教材のエ夫と活用

(1)工夫した教材

a 紙ブーメラン

数枚の板目紙の羽根を留め,ねじりを入れてプ口ぺラ状にしたものである。旋回半径が小さいため,教室内でも飛ばすことができるのが特徴である。

羽根の長さや枚数によって旋回半径がどう変わるか,結果を予想したり,実際に飛ばして比較したりすることで,運動の変化をカと関連付けて考えることができる教材である。

b 風カモーターカー

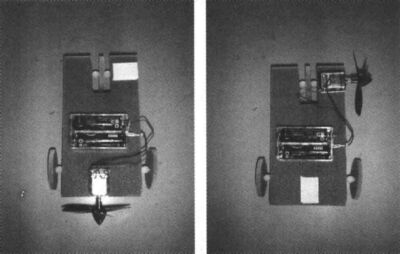

台車にプ口ぺラ付きモーターを取り付け,古車を押して動かしたときにプ口ぺうの風力で台車の運動が変化するようにしたものである。モーターと台車にマジックテープを貼り付け,モーターの取り付け位置を変えられるようにしたことで,古車を加速・減速させるだけでなく,カーブさせることができるのが特徴である。

プ口ぺラの向きを変えると台車の速さや運動の向きがどう変化するか,結果を予想したり,実験して比較したりすることで,運動の変化をカの働く向きと関連付けて考えることができる教材である。

図2 風カモーターカー 左は台車が加速または減速するようにモーターを取り付けたもの。右のように取り付けるとカーブする。c 電気盆

発泡スチロ―ルの円盤をアルミシートで覆い塩化ビ二ルパイプの取っ手をつけたものである。起電盤(図3左,発泡スチロ―ル板を塩化ビ二ル板とアクリル板の間に挟んだもの)を用いて,多量の静電気を簡単に起こすことができるのが特徴である。

同じ電気どうしの反発力を利用し,図4のように風船などを浮かせることによって,空間を隔てていても作用するカがあることを実感できる。また,感電したり,蛍光管を点灯させたりすることによって,遠隔カの原因を静電気と関連付けて総合的に考えることができる教材である。

図4 静電気で浮く風船(2)授業における活用

a 紙ブーメランと風カモーターカーを活用した 「カのはたらき」の授業(第1時)

力の働きによって物体の運動の様子が変わることをつかませるため,まず"細手裏剣"と"紙プーメランを投げて飛び方を比較させた。直進する手裏剣に対し,旋回するプーメランには運動の方向を変えるカが働いていることを説明した。

そのあと,図1のように羽根の長さや枚数が異なるいくつかのプーメランを示し旋回の仕方はどう異なるかを予想させた。しかし,この段階での生徒の思考は直感的であり,プーメランの運動をカと関連付けるなど,科学的に思考して予想した生徒は少なかった。

そこで,生徒の科学的な思考を促し,予想を修正させるため,風カモーターカーを使った実験を,結果を予想させた上で演示した。モーターを図2右側のように取り付けた実験では,何人もの生徒が即時

|

|

|