|

|

|

研究紀要第124号 「基礎学力向上のための授業改善に関する実践的研究」 -036/076page

|

|

|

に「曲がる」「カーブする」と予想を立てた。

風カモーターカーによる実験の後,ブーメランもカが運動方向に垂直に働くために曲がることを説明した。そこで再度,羽根の長さや枚数が異なるとブーメランの旋回の仕方はどうなるかを質問した。生徒は,直感的であった初めの予想に対し,ブーメランの運動をカの働きと関連付けて総合的に考え,予想を修正できるようになった。実際にブーメランを飛ばして旋回の仕方の違いを確かめた後,羽根の長さや枚数の他に旋回の仕方を変える条件を質問した。生徒は活動を通して発見した原理・法則を適用し羽根の重さや幅などをあげることができた。

b 電気盆を活用した「はれていてもはたらくカ」の授業(第2時)

はじめに,物体が空中に浮いている様子を図示し,離れていても物体を支えることができる力にはどんなものがあるか質問した。この段階では,多くの生徒が磁石の力を想起したが,静電気によって物が浮くと考えた生徒はいなかった。

まず,磁石の力で糸に付けたクリップが宙に浮いている様子を演示し,磁カは離れていても働いていることを確認させた。

次に,図5のように荷造り用のビ二ルひもを櫛で細く裂いた"クラゲを浮かせて見せ,カが働いた原因を質問した。生徒は,ビ二ルひもがパッと広がったことから,静電気を連想した。そこで,電気盆やクラゲに静電気が生じていることはどうしたら実証できるかを考えさせた。生徒から,「さわると感電する」「電球がつく」などの予想を引き出した後,電気盆で蛍光管を点灯させたり,電気盆の電荷を“電気コップ”に蓄え全員で感電する実験を行ったりして,クラゲが静電気カの働きによって浮いていることを実証した。

最後に再び,離れていても働くカの例を質問した。授業のはじめには漠然と磁石のカとしか答えられなかった生徒が,働く力を磁極や電気の種類と関連付け総合的に考えるようになった。

3 結果

(1)教材に対する生徒の評価

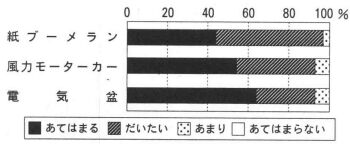

グラフは,それぞれの教材を活用することによって,「関連付けて総合的に判断する」という科学的な思考の要素がどの程度働いたかを,生徒の評価により調査した結果である。

(2)生徒の感想

・最初は,ブーメランがなぜもどるのか不思議だった。紙ブーメランがどうしてカーブするのかがわかっておもしろかった。

・ブーメランのはねの枚数や長さによってとぶ距離がちがうことがよくわかった。おもしろく楽しかった。

・電気盆で蛍光灯がつけられたのはすごかった。

|

|

|