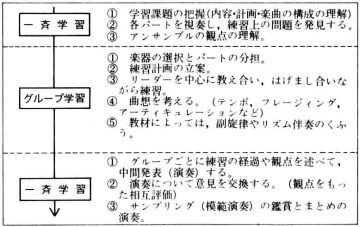

3. 学習の形態と方法

アンサンブル学習では,一斉 グループ

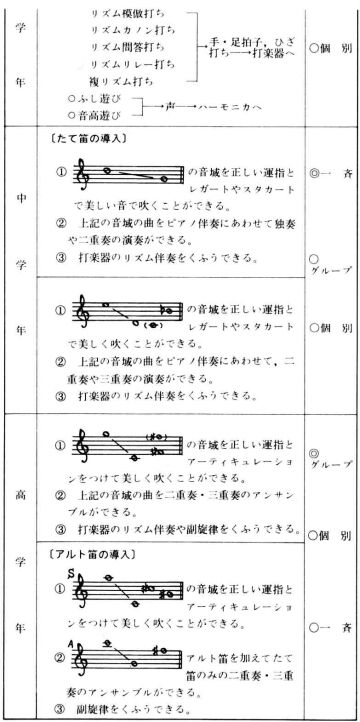

グループ 一斉で進められる場合が多いが,その中でもグループ活動が大きな比重をしめる。しかし,低学年や中学年では,まだすべての面で未熟であるから一斉学習が中心となるが,徐々に自主的なグループ活動ができるような配慮が必要である。

一斉で進められる場合が多いが,その中でもグループ活動が大きな比重をしめる。しかし,低学年や中学年では,まだすべての面で未熟であるから一斉学習が中心となるが,徐々に自主的なグループ活動ができるような配慮が必要である。

4. 指導の実際

(1) 低学年

アンサンブルの導入は,3年生のたて笛から始めるという考えの人がわりあい多いようであるが,アンサンブルの基本であるリズム感,音程感,音色感,調和感などの音楽的感覚は,この時期に既に育てていなけれぱならない。

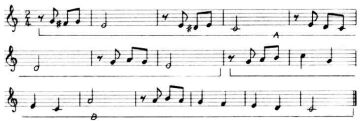

指導例(2年) 題材 森のくまさん (作者不明)

ねらい リズム伴奏をくふうする

|

|

2) |

歌のリズムを1小節遅れて模傲打ちや模倣唱をする。 |

|

|

3) |

リズム伴奏のくふう。

楽譜Bは模倣打ちでよいか検討させ,もっとよいリズム伴奏があるかくふうさせる。

児童が考えたリズムはどんな幼稚なものでも取りあげて全員に打たせ,板書(記譜)して,さらによいものを考え出すよう意欲づける。

リズムのくふう打ち(個別) 板書(教師)

板書(教師) 視奏・打(全員)のサイクルで歌を歌いながら展開する。

視奏・打(全員)のサイクルで歌を歌いながら展開する。

|

|

|

4) |

打楽器を選ぶ。

カスタネット,トライアングル,ウッドブロッグ,タンブリン,鈴,拍子木,ボンゴ,ギロなどからあまり制約せず自由に選ばせる。

楽器の打ち方の基本は教えても,一番よい音のでるところは児童に発見させる。

AとBの部分の楽器の分担をくふうする。

|

|

|

5) |

模倣唱やリズム伴奏をいれて楽しい音楽をつくる。 |

(2) 中学年

アンサンブルの中心楽器であるたて笛が導入される学年であるが,だれにでも平易に音が出せるとか,指使いが初歩のうちはやさしいなど身近な親しみを感じるため,かえってわざわいして導入段階の指導があいまいになり,たて笛本来の音楽的な効果が得られないまま終っている場合が非常に多い。この時期の指導は極めて慎重に行なわなければならない。

|

|

1) |

正しいタンギングや呼吸法によって,自らの耳で美しい音をつくる。音づくり,耳づくりの指導。 |

|

|

2) |

3年生のたて笛の指導は,中音域( )を中心に,タンギングや呼吸法などの基礎的な奏法を楽しい音楽のなかで身につける。

)を中心に,タンギングや呼吸法などの基礎的な奏法を楽しい音楽のなかで身につける。 |

|

|

3) |

4年生では徐々に音域を広げ,むらなく美しい音が出せるように,タンギングや呼吸法,運指などに |

グループ

一斉で進められる場合が多いが,その中でもグループ活動が大きな比重をしめる。しかし,低学年や中学年では,まだすべての面で未熟であるから一斉学習が中心となるが,徐々に自主的なグループ活動ができるような配慮が必要である。

板書(教師)

視奏・打(全員)のサイクルで歌を歌いながら展開する。

)を中心に,タンギングや呼吸法などの基礎的な奏法を楽しい音楽のなかで身につける。