|

|

|

福島県教育センター所報ふくしま No.35(S53/1978.2) -010/026page

|

|

|

《2》 方 法

(ア) ろ紙を脱脂粉乳寒天平板の無色部と乳白色部にさ しこみ,寒天平板中の液を吸収させる。

(イ)液が約1cm位上昇したら,ろ紙を取り出して乾燥 させ,ニンヒドリン液をふんむしてさらに乾燥して発 色させる。

《3》 結果と考察 写真2のように,右側の無色 透明部のろ紙は,濃い紫色に発 色するが,左側の乳白色不透明 部は,ごくうすい紫色に発色す るだけである。この結果,タン バク質はアミノ酸に分解したといえる。

写真2

乳白色不透明部/無色透明部(4)ろ紙電気泳動法による,消化管内容物中のアミノ酸 の消長

《1》 準 備

○各消化管の内容物・ヒヨコの餌と糞((1)の実験で 試料の上澄み液を使用)

○教育用電気泳動装置(マルチゾーン)予備緩衝用 槽,ピンセット,メスシリンダー,ものさし

ろ紙 脱水用(20×20cm) 東洋ろ紙No.2 支持体用(10×25cm) 〃 No.5 No.51 塗付用(0.2×1cm) 〃 〃 電気定温乾燥器,スプレー

○市販のアミノ酸(19種類セット) 緩衝液 5N酢酸 PH1.7,ニンヒドリン液

《2》 方 法

(ア)支持体用ろ紙を,右端から5,8,20cmの位置に 鉛筆で線を引き5cmと20cmの所を折り曲げ,5N酢酸 (PH1.7)の緩衝液に浸す。(予備緩衝させる)

(イ)予備緩衝の終ったろ紙を,乾燥した脱水用ろ紙に はさんで,余分の緩衝液を吸いとる。

(ウ)電気泳動装置の左右の電極槽に緩衝液5N酢酸 (PH1.7)をそれぞれ200ml入れ,図2のようにセッ トする。

(エ)試料の上澄液に塗付用ろ紙片を浸し,余分の液を ぬぐいとって,泳動用ろ紙の上に5mm間隔で並べての せ,5分間静置した後,そのろ紙片を取り去って,ガ ラス蓋をし,300V(約2mA)で60分通電する,

(オ)通電終了後,ろ紙を取り出し電気定温乾燥器で乾 燥させ,ニンヒドリン液をふんむして,さらに加熱乾 燥(100〜110度)し,発色させる。

《3》 結果と考察

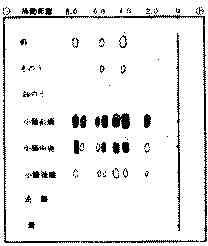

図3のように,小腸前端部と中央部で,はっきりと, 7個の赤紫色〜紫色のスポットが現われている。

図3

餌と糞および各消化管内容物中のアミノ酸の検出(ろ紙電気泳動法)

小腸後端部では,ややうすくなって,5〜6個のスポ ットが現われ,えさやそのうでは,さらにうすくなって ぼんやりと2〜3個のスポットが認められる。

直腸では,ほとんどないか,かすかに発色がわかる程度である。

これらの結果からアミノ酸は小腸中央部から小腸後端部の間で消失していくと考えられる。

同時に市販のアミノ酸も同様の方法で泳動させ て比較してみたが,量のことと,泳動距離4〜6 cmのところには多数のアミノ酸があって,同定は 非常にむずかしいことがわかった。

(5)小腸壁によるアミノ酸の透過

《1》 準 備

○ヒヨコの小腸,スキムミルク2%溶液,もめん糸, シャーレ(直径6cm),ピーカー,駒込ピペット(1 ml),時計皿,2%グタルミン懐ナトリウム溶液, ピューレット試薬,実験方法(3)の準備と同じ。

《2》 方 法

(ア)ヒヨコの小腸を約10cmの長さに切り,内容物をし ぼり出して,駒込ピペットでよく水洗する

(イ)小腸の一端を糸でしばって,他端からスキムミル ク溶液またはグルタミン酸ナトリウム水溶液を注入し て,その口端を糸でよくしばる。

(ウ)液がもらないことを確かめ,よく水洗いして溶液 が付着しないようにする

(エ)図4のように,蒸留水に入っている小型シャーレに糸 でしばった小腸をセットする

(オ)すぐにろ紙片をシャーレの蒸留水につけ,1cm位液が 上がったら取り出して,以下,(3)の方法と同じように,5分 間隔で行う。

(カ)また,スキムミルクの場合は,シャーレの蒸留水を 時計皿にとりピューレツト反応を行う。

《3》 結果と考察 最初はニンヒドリンで発色されないが,10分〜20分た つと発色して,アミノ酸が透過したことが認められる。

スキムミルクの方は,ピューレツト反応がないことから,タンパク質は透過しないことが確認される。

3.おわりに

ヒヨコの消化器官とその内容物を用いて,タンパク質の消化とアミノ酸の消長について,寒天平板法や電気泳動法によるいくつかの実験方法を紹介してきた。

しかし,学習の順序に沿った展開を,どのような時間配当で実施すればよいか,さらに給餌との関係で,解剖して消化管内容物を取り出す時間とその内容物の希釈など最もよい結果が得られるようにするためには,まだまだ検討しなければならない問題が多い。

なお,タンパク質のかわりにデンプンを用いれば,実 験方法(2)や(5)などは中学校教材に活用できると思う。

<参考文献>

- 佐藤 賢 第49回全国理科教育センター研究集録

- 井上 勤 科学の実験Vol.24,No.10,12,14

「先生のための電気泳動入門1,2,4」

|

|

|