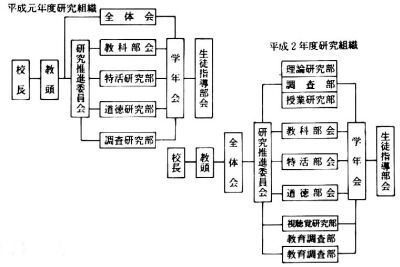

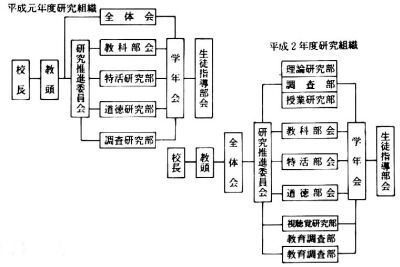

2. 研修組織

日々の実践から生ずる課題を大切にし共有のものとして解決に向け全員参加で推進できるよう組織を改善した。

ア 研究の中心を教科部会、学年会におき、小集団研修を進める。

イ 研究推進委員会は、各部の推進が全体の推進と調和するよう連絡調整を小刻みに行うようにする。

ウ リーダーシップのとれる人材を各組織に配置し、校長・教頭・教務主任の指導助言が生かせるように配慮する。

3. 運営の改善

研修が所期の目的を達成するかどうかは、教師各自が目的意識を持って活動するかにかかっている。

ア 全体会を毎月第1金曜日に、学年会を第2金曜日に、推進委員会を毎週土曜日3校時に、教科部会を火曜日放課後に位置づける。

イ 研究会・部会開催の開始時間励行(5分前集合)、内容の精選と要項の事前配布の励行に心がける。

ウ 研究実践の最も重要な部会として教科部会を考え、日々の授業実践を通して実践研究を進める。

エ 記録の蓄積では、各部会終了後に要項・記録を提出させ集中管理するようにする。また、フロッピーでの保管も考えた。

4. 研究の成果

ア 研修計画の共通理解について

|

研修課題や計画を把握していますか |

7月 |

12月 |

|

よくできている |

64% |

85% |

|

大変よい |

27% |

15% |

|

よく分からない |

9% |

|

研修主任のバックアップで夏季休業中の研修により研修課題をつかんだ。

|

月、週計画に研究推進予定が組み込まれたこと |

7月 |

12月 |

|

たいへん良い |

31% |

72% |

|

特に感じない |

45% |

25% |

|

追いかけられている感じ |

24% |

3% |

研修主任が中心となり、方向性と時期を小刻みに提示するので、取り組みが容易になっている。

イ 研修組織について

|

教科部会を中心として研究推進 |

7月 |

12月 |

|

たいへん有効である |

39% |

76% |

|

よい |

46% |

24% |

|

以前と変わらない |

15% |

|

2学期の推進では、その有効性を認める割合が大きく上昇している。

|

学年会での話題の内容順位 |

1年 |

2年 |

3年 |

|

生徒指導 |

2 |

2 |

1 |

4 |

1 |

4 |

|

学習指導 |

3 |

1 |

3 |

1 |

2 |

1 |

|

学年・学級経営 |

1 |

4 |

2 |

3 |

3 |

2 |

|

行事等 |

4 |

5 |

4 |

5 |

4 |

5 |

|

研究推進 |

5 |

3 |

5 |

3 |

5 |

2 |

学習指導、研究推進について2学期になると順位を上げている。

研修主任や各主任が小刻みの連絡調整