という立場をとることにした。

(3) 学習意欲の構造

学習意欲についてさまざまな定義がなされているということは,学習意欲が,どのような要因や因子で形成されているかということが必ずしも明らかでないことを意味している。また,動機,意欲といわれるものは,外から容易に観察され得ない心理的特質であり,行動をとおして推測されるにすぎないものであるからである。

しかし,学習意欲をひき起こしたり,高めるためには,学習意欲の要因や,具体的内容,因子などが何であるかを知らなくては,具体的で適切な指導方針をたてることはできない。

まず,学習意欲を支える心理的な要因と学習意欲に及ばす心理的要因は何か,そして,学習意欲自身は心理的内容であっても,それが影響を受けるのは外的・物的要因・条件によることも多いことから学習意欲に及ぼす外的要因について理解する必要がある。筑波大学,原野広太郎氏の学習意欲の心理から要約すると次のようになろう。

学習意欲を支える心理的要因

1)心身の健康状態

2)動機づけられた状態

3)外的条件

|

|

|

↑

|

|

↑

|

|

|

|

1)強化

・反応を誘発する他者強化から行動する主体の意志意図に制御された自己強化

2)行動過程の理解

・行動過程の見通し

3)行動の遂行

・欲求水準に止まらず結果を問わず行動の遂行

4)満足感

・欲求から行動の時系列の中での満足感

5)モデリング

・観察という間接経験

6)レディネス

・行動する能力を備えているかどうかの準備状態 |

|

1)誘困

・子どもをひきつける目標

2)行動媒体

・体験をともなう内発的動機づけ

3)雰囲気

・集団に個人が参加することによって受ける集団効果

4)報酬

・行動に対する賞罰 |

また,アメリカの心理学者ジェンキンスは,学習意欲の要因として,

|

1)積極的な方向感―目標の受容

2)相互支持感

3)貢献感

4)進歩感

5)挑戦感 |

をあげ,わが国でも佐伯正一氏は,ほば同様な要因として,

|

1)興味・関心

2)目的意識

3)方法の理解

4)進歩感

5)所属感 |

を列挙している。更に,より具体的な内容や要素として上越教育大学辰野千寿氏は,

|

|

1) |

常により高い目標に向かって努力する

向上心

|

|

2) |

集団に所属し,他人から認められたいという

社会的・人格的欲求

|

|

3) |

ねばり強く最後までやり抜く

固執性

(持続性) |

|

4) |

他の欲求を押えて我慢する

忍耐力

|

|

5) |

人に言われなくても自分から進んでやる

自発性

(積極性) |

|

6) |

人に頼らず自分のことは自分で解決する

自主性

|

|

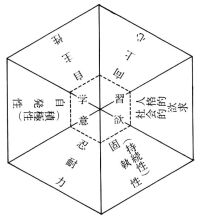

の6つの要素をあげている。図示すると図1のようになろう。

図1 学習意欲の構造

いずれの説をとろうとも,学習意欲というものは,子供のもつ過去の経験や体験,性格,能力,教材の特質や難易度,教師の指導性,教室内の雰