|

|

|

研究紀要第53号 「学習意欲を高める心理的治療への理論的アプローチ 第1年次」 -012/042page

|

|

|

3 学習意欲をどのように評価すればよいか

まず「学習意欲」を,個人が成長・発達の過程を通して,しだいに築いてきたパーソナリティの一特性とみなす立場がある。次に,特定の社会状況の中で,人と人との相互作用,人と取り組む課題とのかかわり,などの人の活動の結果として生じたものとする立場がある。これは,学習意欲を個人から出たものとみなすことには変わりはないが,それは社会的状況の中での活動により変化するものとしてとらえている。従って,学習意欲は機能的関係の中で理解され,評価されるのである。こうした考え方をすると,子供がどのような学習意欲を示すかは,その子供が,どのような学級や学校に所属しているか,どのような関係を教師ともっているか,どのような対象と取り組んでいるか,学級集団の学習意欲からどのような影響をうけているかなどによると考えられる。

そこで,我々は,学習意欲を固定的に考えずにより機能的に柔軟におさえたい。つまり,子供がどのような成長・発達の歴史をもつかによっても影響をうけるが,同時にその個人がおかれている社会的状況にも留意するということである。

次に,子供とその所属する社会的集団との関係を明らかにしたいと考える。これらの視点に立ちながら,学級集団の中における学習意欲の実態を明らかにすることや学習意欲に問題をもつ子供の原因を追究し,心理的アプローチを試みることとした。

(1) 学習意欲に問題をもつ子供の選択について

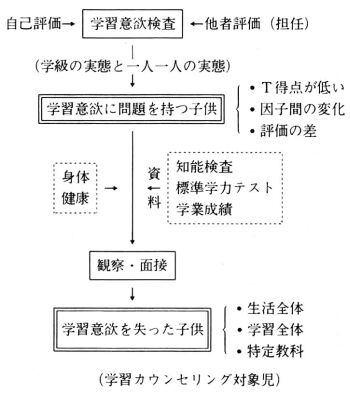

図6「学習意欲を失った子供を選択するための流れ図」によって,学習意欲を高めるための心理的アプローチをする対象児を決定したい。

図6 学習意欲を失った子供選択のための流れ図

(ア) 東京学芸大学下山グループが作成した「学習意欲検査」を実施する。この検査は本来児童生徒を対象に自己評価用に作られたものであるが,本研究では,児童生徒の自己評価と学級担任による他者評価とを実施したい。

この検査からは次のことがわかる。

・ 学級全体の学習意欲の実態と問題点(意欲の強さ,各因子間の関係等) ・ 児童一人一人の学習意欲の実態 ・ 自己評価と他者評価の差 以上の結果から,学習意欲に問題を持つ子供として,次の者を選ぶ。

・ T得点(全因子の合計点)が低い子供(これは,学習意欲が全体に弱いと考える) ・ 各因子の得点の差が著るしい子供(教科や学習内容等によって学習意欲にムラが生じやすいと考える) ・ 自己評価と他者評価との差が著るしい子供(自我意識や認識能力が劣っていたり,問題を含んでいると考える) (イ) 前述の手続きで選ばれた学習意欲に問題を持つ子供について,資料や身体・健康の状況をもとに問題点や原因等をさぐり,観察や面接等を実施し,学習カウンセリングを行う対象としての学習意欲を失った子供を選定する。

予想される子供像としては,

・ 生活全体に意欲がない。つまり無気力な生活態度が学習面にもあらわれているもの。 ・ 学習意欲が劣っているために学習効果が上がらないもの。学業不振,アンダーアチーバ

|

|

|