|

|

|

研究紀要第53号 「学習意欲を高める心理的治療への理論的アプローチ 第1年次」 -030/042page

|

|

|

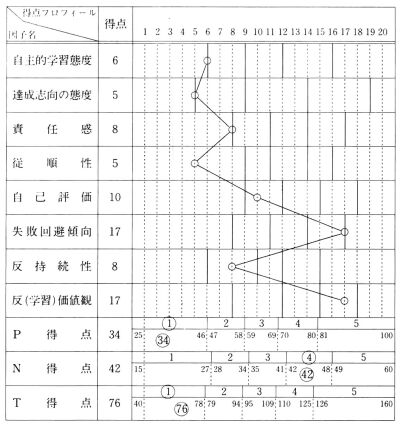

[4](男子 SS:50)

<考察>[4]

全体的な特徴としては,学習の価値を認識しているように思えるが生活面ではそれを行動に示していない生徒である。SSは中位群,学習意欲は低位群に属している。特徴ある因子としては,授業場面では勉強の大切さを認識し積極的に参加しようとする態度も見られる。しかし,一人での勉強はあきやすく集中できないし,自分から計画を立てて勉強しようとする態度はみられない。また,生活全般についてもあまり素直さがなく,いいかげんさがみられる。今後,基本的学習習慣を身につけさせる必要があると思われる。5 学習意欲を高める心理的治療への理論的アプローチ

学習意欲を高める心理的な治療を考えるに当たって学習意欲を構成する8因子に対応する主な要因を東京学芸大学の下山グループの要因推移表とY−G性格検査でかがげる因子・性格特性を参考にして抽出してみた。

そして,各因子を高めるための動機づけの方法とのマトリックス化を図10のように試みた。

図中の○印は,主に関係するものであり,発達段階によっては,そのかかわり方は,変わることが考えられる。また,児童生徒の学習意欲が高まらない原因に心理的な背景があることを考えると動機づけを強化あるいは,補助するために心理療法が必要とされる。そこで,教育の場で誰でも使えて,効果が期待できそうなもの5つを,心理療法の中から選び,動機づけを線で結んで関係づけてみたものである。

(1) 学習意欲と動機づけ

学習動機を選択するときの基本的欲求の種類について辰野氏によると愛情の欲求,集団所属の欲求,独立の欲求,社会的承認の欲求,新しい経験を求める欲求,成就の欲求をあげている。これらの欲求が直接,または,間接に学習意欲を引き起こすことになる。

学習意欲を高めたり,持続させたりするものに動機があり,動機を一定の方向にしむけることを動機づけという。

また動機には,3つの機能があるといわれている。

喚起的機能…… 学習者に一定の行動に向かう力を与え,見る,聞く,考える,書く,運動する等の行動を促進させたり,抑制したりすることである。 指導的機能…… 学習者の行動を指導すること

|

|

|