事例 3

・

早期発見

・

資料収集,診断,指導仮説

・

指導体制

|

|

を中心にまとめた事例

|

|

− 孤立状態からみんなの仲間に入れるようになってきた中学生 −

|

1. 主訴

集団不適応

2. 対象

中学校 1年 女子

3.問題の早期発見並びに問題の概要

(1) 問題の早期発見

1学年担任のA教諭は,互いに助け合うクラスづくりを考えた。そのために,まず,常日ごろから生徒とのふれあいを多くし,一人一人をよく観察して生徒理解を深めることを心がけていた。

B子は,中学校入学以来,口数が少なく,クラスではいつも目立たない存在であった。担任のA教諭がそんなB子を気にかけるようになったのは,昼休み時間に,図書室で一人読書をしているB子の姿をよく見かけるようになったからである。

「いつも熱心だねきみは,本が好きなの?」そう尋ねても,B子から元気な返事が返ってくることはなかった。たまにクラスの女子生徒が出入りしても,声をかけ合うこともなく過ごしていた。

もしかしたらB子は楽しく行動を共にする友達をもたず,クラスの中で孤立していて,昼休みになるといつもこうして,一人図書室で時間を過ごしているのではないのだろうか。そんな懸念が的中したのが,席替えのため実施したソシオメトリック・テストの結果であった。(5月実施)

被選択数 2 被排斥数 19

相互選択数 1 相互排斥数 5

被排斥数の示すとおり,B子はクラスの多くの生徒から排斥され,孤立状態にならざるを得なかったのである。

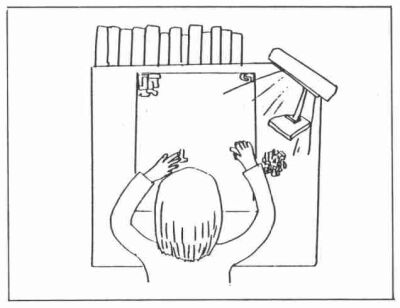

次の絵は,“生活を描く”というテーマでクラス全員に描かせたものである。生徒の多くは友達との学校生括を題材として描いたのであるが,B子は,家のなかで一人,ジグソーパズルをしている自分を措いたのである。A子をとりまく状況を察知すると,この絵にも,B子の現在の心境が語られているように思えてならなかった。

6月に入ると,B子の孤立化が深まるばかりか,体の不調を訴えて早退することや,さしたる理由もなく欠席することが目立ち始めた。このままでは,不登校に陥ることが十分予想されたので,早急に対応する必要に迫られた。 |

(2) 問題の概要

・ 集団から孤立し,友達と交わらず,一人で過ごすことが多い。

・ 理由のはっきりしない早退や欠席がときどき見られる。