研究紀要第80号 「情報活用能力の定着と個性の伸長に関する研究 第2年次」 -076/135page

「情報の処理と創造力」を高める実践

―社会科の指導を通して―

本研究協力校は,昭和62年度より市教育委員会の指定校として小学校教育におけるコンピュータの効果的な活用について,学習指導面・コンピュータリテラシーの育成面・教育管理面の3分野から研究を進めている。

ここでは,学習指導面から社会科の指導を通して,情報活用能力の育成に関する研究に取り組んだ概要を以下に述べる。

1.実践計画の概要

(1)事前調査の結果と考察

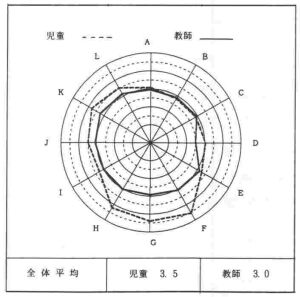

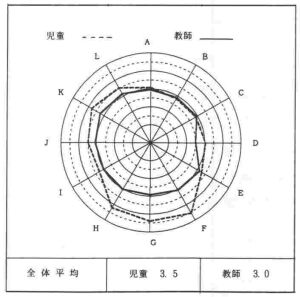

図1 事前調査(評定尺度I.II)

評定尺度I,IIによる事前調査結果から学級全体の様子を見ると次のようになる。

1 「情報処理と創造力の形成」の各要素A〜Eについては,児童の評価は他に比べやや低い。特に,Eについては教師の観察評価も低くなっている。

2 「情報化社会の認識と情報モラル」の各要素F〜Ⅰについては,児童の評価は高く,情報化社会・モラルに対する意識はかなり高い。

3 「情報手段の理解と操作能力の習得」の各要素J〜Lについては,比較的高い評価を示している。これまで様々な機会にコンピュータに触れてきた結果と考えられる。

以上のことから,低い要素A〜Eの向上を目指し,研究を進めることにした。

(2)研究実践の構想

社会科学習をより主体的にしていくためには,情報活用能力,すなわち必要な情報を収集し,処理する能力を育成することが大切であると考え,児童の情報活用能力が育成された状態像の具現に向け,コンピュータの特性を生かした授業実践を進めていくことにした。

コンピュータは,色彩豊かで多様な映像資料を入力できる,自分の追究活動に必要な資料を自由に取り出すこともできる,加えて個に応じた学習を進めることもできるなど学習指導の面で有効な点が多い。

コンピュータを活用した社会科学習においては必要な情報をいかに効率的に収集・選択・活用するかという点に視点をあて,学習活動の場を下記の1〜3のように構成していく。

1 学習課題を解決するための資料検索の場面においてコンピュータを活用し,有効な資料を選択させる。(情報の主体的な選択)

2 選択した情報を課題解決の見通しにそって再構成させる。(情報の処理)

3 1,2をうけて,新たな情報を創造させ,適切に伝達できるようにする。(新たな情報の創造と伝達)

(3)情報活用能力育成のプロセス

社会科の授業の各段階において,次のようなプロセスを踏まえて進めていくことにした。

1 課題に気付く段階

児童に興味関心を持たせながら,既習経験だけでは解決できない問題を含む映像や写真などを提示する。

コンピュータを用いることで,今までより多くの資料の提示や,児童の働きかけに応じられる資料の提示が可能になってくる。

2 課題を解決する段階

この段階では,様々な情報が必要になるが,情報を選択する視点をはっきりさせて,課題解決のための資料を収集できるようにする。

ここでのコンピュータ活用は,児童が課題を解決していく過程で必要と思われる資料をコンビュ

掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。