|

|

|

研究紀要第88号 「授業におけるコンピュータの効果的な活用に関する研究 第2年次」 -059/109page

|

|

|

(4)学習過程におけるコンピュータの利用法

コンピュータの台数の関係から,児童2人で コンピュータ1台の使用を原則とする。

複数の児童が1台のコンピュータを使用する 場合は,パートナーとの協同作業が必要である が,事前調査の結果をもとにできるだけグルー プ内での能力差の少ない編成とする。上位の児 童が下位の児童をリードするとか,一方の児童 が他方の児童を指導することがなく,お互いの 話し合いで入力できるようにする。

3.研究実践の概要

(1)研究単元の設定

本単元(水溶液の性質)の主な学習内容は,物が水に溶けたときの水溶液の性質や気体が水に溶けること,水溶液の中には金属を溶かす物のあることなどである。しかし,これらは,身近に経験していることが多いが,生活の中で水溶液の性質や分け方についての見方・考え方を持つ必要性がないため,児童自らが問題意識を持って学習を進めることがむずかしい。

そこで,本単元で主体的な学習活動を促すためには,コンピュータの提示やデータベース機能を活用して,問題意識を持たせたり,実験方法などを確認させたりしながら学習を進めることが有効であると考えた。

(2)実態調査

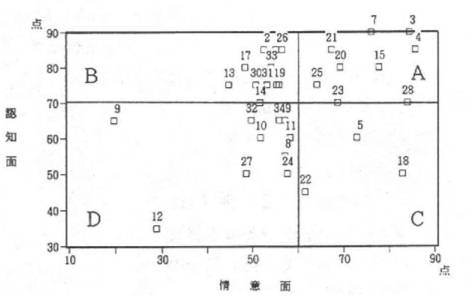

実態調査では,児童の個人差を情意 面と認知面の二面からとらえた。情意 面は学習意欲,情報活用能力,達成感・ 成就感をもとに,認知面は本単元にか かわる5学年までの内容をもとに作成 し,実施した。

この結果から,横軸に情意面0〜100 点),縦軸に認知面(0〜100点)をとり, それぞれの平均点を境にして,Aタイ プ(認知面+,情意面+),Bタイプ (認知面+,情意面−),Cタイプ (認知面−,情意面+),Dタイプ (認知面−,情意面−)の4つに分け, タイプ別グループの実態に応じたソフトウェア を作成し,授業で活用するようにした。

実態調査の結果を図II−1に示す。図中の番 号は,児童番号である。

図II-1 タイプ分けのための実態調査の結果さらに,それぞれのタイプに主体的な学習活 動を高めるための要素を図II−2のように位置 づけ,ソフトウェアを作成した。

タ イ プ 児 童 の 特 徴 高める要素 ソ フ ト の 内 容 Aタイプ

認知面(+)

情意面(+)

学習に対して意欲的

で,安定的,積極的な

行動をとる傾向がある達成感・成就感 コンピュータで指示するこ

とはできるだけ少なくし,児

童自身の考えで観察,実験が

進められるコースとする。Bタイプ

認知面(+)

情意面(−)自主的学習態度が確

立し,認知面の能力も

高いが,失敗回避傾向

が強く,消極的な行動

をとることが多い。学習意欲

情報活用能力失敗回避傾向を低減し,学

習意欲を高めるために,どの

ような手順をふめば,観察,

実験がうまくいくかといった

目標到達に対する見通しやす

じみちを具体的に持たせるコ

ースとする。Cタイプ

認知面(−)

情意面(+)興味関心はあるが,

基礎学力が不足してい

るため,なかなか学習

行動に結びつかないことが多い。達成感・成就感

情報活用能力自信を持って学習を進める

ことができるよう,本単元の

学習内容にかかわる既習内容

を確実にとらえさせ.観察,

実験の見通しを持てるような

コースとする。Dタイプ

認知面(−)

情意面(−)学習内容に対する興

味・関心が低く,基礎

学力も不足しているこ

とから,主体的な学習

活動が取れないことが多い。学習意欲 既習内容を復習させ,進度

は遅くても児童自身の手で観

察,実験が進められるよう,

学習内容に対する興味・関心

を高めさせながら,観察実

験の手順を詳しく提示するコ

ースとする。図II-2 タイプ別による三要素の位置づけ

|

|

|