|

|

|

平成6年度 研究紀要 Vol.24 個人研究 -125/156page

|

|

|

算数科における学習内容の定着を図るための教育用ソフトウェアの開発

〜第4学年「分数のたし算とひき算」の定着のために〜

長期研究員 角 田 彰三郎 寺 岡 弘 之

研究の概要

社会の情報化の進展に伴い,情報手段を主体的に活用できる情報活用能力を育成するために,小学校でもコンピュータを教具として活用することを通して,コンピュータに触れ,慣れ,親しませる教育が行われている。また,新しい学力観に立った授業を展開するためには,学習指導法の改善が求められ,その中でも「個に応じた指導」という学習の個別化が大切であると言われている。

本研究は,こうした内容をふまえ,コンピュータの学習指導への活用を前提として,算数科における学習の個別化を図るために必要な教育用ソフトウェアの開発を中心に行い,開発した教育用ソフトウェアの活用を通して,コンピュータの学習指導への有効的な活用法を探ろうとしたものである。

内容としては,4学年の「分数のたし算とひき算」の単元を取り上げ,個人差に対応できるようにコース別の構成としたり,児童が陥りやすいつまずき等を分析し,その対処のための手だてを内容に盛り込んだりしてドリル型の教育用ソフトウェアを開発し,学習内容(特に,同分母分数の加減法の計算の技能)の定着を図ることをねらいとして実践を積み重ねてきた。

本文は,LOGO言語によるドリル型の教育用ソフトウェアの開発を中心に,開発に向けての構想,個人差に対応させるための構成と作成までの手順,さらには,協力校での開発ソフトウェアを活用した実際の授業を通してのソフトウェアの評価等をまとめたものである。

I 研究の動機

学習指導要領で目指す新しい学力観に立った授業を展開するためには,学習指導法の改善が求められている。その中でも特に,「個に応じた指導・個を生かした指導」という学習の個別化を図ることが重要であると言われている。今年度,本センターで各種研修を受けた県内の小学校教員(60名)を対象に,本研究の基礎資料の一部とするために,算数科における学習の定着の時間にかかわる内容等について,次のようなアンケート調査を実施し,学習の個別化に対する実態をとらえてみた。

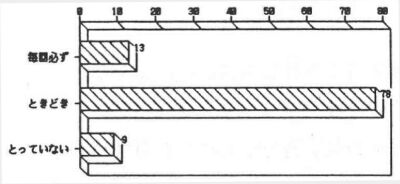

問1 あなたは,一単位時間の中で,学習内容の定着を図る時間を毎回とっていますか。

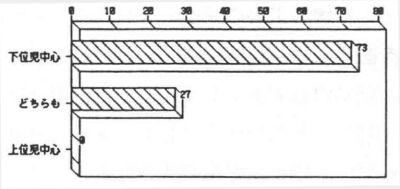

問2 学習の定着を図る時間に,指導の中心となるのは,どのレベルの児童ですか。

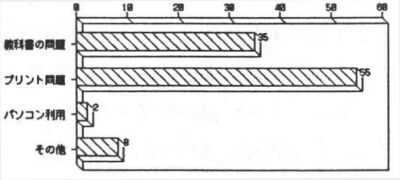

問3 あなたは,どんな方法で学習内容の定着を図つていますか。

問4 学習の定着を図る指導をする際の悩みはどんなことですか。

1) 学習の遅れている児童への対応ばかりに時間がとられて,その他の児童への対応が十分にできていない。(12名)

2) 学習の遅れている児童に対する具体的な援助指導の方法が難しい。(7名)

3) プリント問題の内容等,定着を図るための工夫の仕方が難しい。(3名)

4) コンピュータを活用したくても,実際に利用できるソフトウェアが整備されていない。(1名)

|

|

|