|

|

|

研究紀要第108号 「一人一人のよさや違いを認め合う学級の人間関係づくりに関する研究」 -064/175page

|

|

|

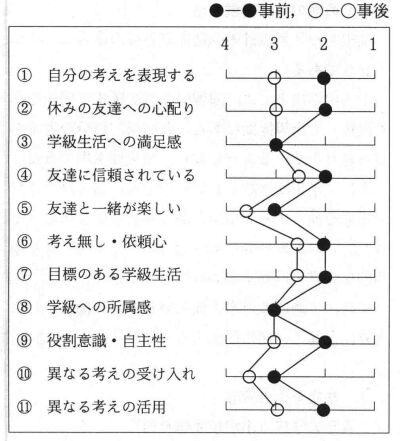

(資料17)教師の観察による学級生活に関するアンケートの比較

3. 日常生活から

児童同士がそれぞれのよさに目を向け,そのことを指摘し合うことが多くなってきた。そのため,学級の友達のよいところを書いて知らせ合う活動での「思いやりの実」が増えてきた。

(2) 小学校4年Q組

また,4年Q組では,一人一人が自分なりの考えをもてるようになってきた。そのため,学級の話し合い活動では,自分の意見を発表するとともに,友達の意見をよく聞き,それについての考えを話せる児童が増え,学級全員で話し合おうとする雰囲気になってきた。

(3) B男の学級(中学校2年R組)

1. 構成的グループ・エンカウンターを通して

各回ごとにねらいをしっかりとつかみ,楽しい雰囲気の中で真剣に取り組んでいた。その結果,級友を肯定的に見るようになり,互いに自分らしさを出して活動するようになってきた。

2. 事前・事後のアンケート結果から

学級生活のアンケート結果を各項目ごとに学級平均を算出し,事前と事後を比較したグラフが(資料18)である。特に,1.,8.,10.,11.の4項目でプラスの変容が顕著である。1.は自分の考えを表現することについて,8.は学級への所属感について質問した項目であり,10.と11.は本年度の研究でねらった「よさや違いを受け入れること」「よさや違いを生かして活動すること」を質問した項目である。

このことから,自分の考えや意見を発表できるようになり,学級への関心が高まってきたことがわかる。さらに,それぞれの生徒のよさや違いを受け入れ,それを生かして活動するようになってきている様子がうかがえる。

学級平均は,「とても」を4点,「まあまあ」を3点,「あまり」を2点,「ぜんぜん」を1点として合計し,生徒数で割ったものである。 3. 日常生活から

互いの知らない面を出しても,周りの生徒がそれ

|

|

|